В кромешной тьме, под давлением тысяч тонн воды, где, казалось бы, невозможна никакая жизнь, процветает удивительный оазис. Международная команда исследователей, куда вошли и российские учёные, в ходе погружения в один из самых глубоких разломов планеты — Курило-Камчатский жёлоб — обнаружила экосистему хемосинтетической жизни на глубине 9,5 километров.

На данный момент это самое глубоководное сообщество организмов, существующих за счёт хемосинтеза — окисления сероводорода и метана.

Необычная фауна

На дне Мирового океана существуют желоба, образованные смещением тектонических плит. Их называют хадальными зонами. Это самые глубокие области океанов — они находятся на глубине от 6 до 11 километров.

«Хадальные желоба, одни из наименее исследованных и понятых сред на Земле, предположительно являются местом обитания сообществ, основанных на хемосинтезе, о чём известно давно, — пишут учёные в своей статье, опубликованной в журнале Nature. — Несмотря на растущее внимание, фактическая документация таких сообществ была исключительно редкой».

В отличие от привычного нам фотосинтеза, эти уникальные сообщества существуют за счёт хемосинтеза — процесса, в ходе которого бактерии и археи получают энергию для жизнедеятельности, окисляя неорганические химические соединения. Это мир, который способен жить даже после того, как Солнце погаснет — ему не нужен солнечный свет. Человеку до недавнего времени было трудно такое вообразить.

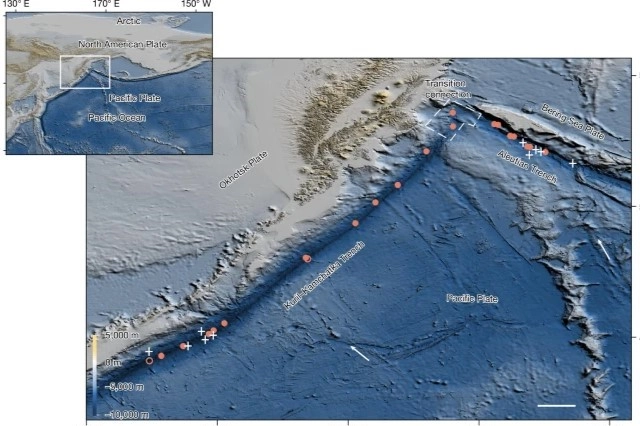

Экспедиция, проведённая летом 2024 года с использованием новейшего китайского пилотируемого аппарата «Фэньдоучжэ», стала технологическим прорывом в этой области исследований. Учёные выбрали Курило-Камчатский жёлоб, глубина которого достигает 9717 метров, — он замыкает топ-5 самых глубоких впадин в Мировом океане.

Ранее из этой части Тихого океана извлекали тралами живых существ, обитающих на дне, но то были поиски вслепую. А в этот раз, совершив 31 погружение, учёные впервые воочию увидели фантастический пейзаж глубоководного дна. На глубине 9533 метров их взору открылось грандиозное зрелище: дно жёлоба на протяжении километров было устлано сплошным «ковром» из тысяч трубчатых червей, среди которых копошились моллюски, полихеты и рачки-бокоплавы.

Протяжённость — 2500 километров

Истинный масштаб открытия стал ясен после серии погружений. Протяжённость этой экосистемы оказалась гигантской.

«Однажды аппарат прошёл у дна два километра, а донные сообщества не заканчивались. Колоссальный масштаб полей в таких условиях, — рассказал изданию Naked Science один из авторов исследования, руководитель лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук. — Затем мы собрали картину всех погружений экспедиции, и с юга на север протяжённость района с метановыми выходами составила 2500 километров. Это важнейшее открытие, оно существенно меняет представление о запасах метана на морском дне».

Пищевая цепочка в этой экосистеме выглядит так. Со дна океана выделяется метан — продукт захоронения органики на протяжении миллионов лет. Этот газ окисляют бактерии, которые живут в тканях трубчатых червей-погонофор. Бактерии производят сероводород, и он становится «пищей» для беспозвоночных, образующих этот гигантский подводный оазис жизни. Таким образом, скопления трубчатых червей являются видимым маркером выходов метана.

«На таких глубинах мало кто способен жить»

Биологи сняли всё обнаруженное ими на видео, взяли пробы грунта, воды и самих живых существ.

«Эта фауна примечательна тем, что на таких глубинах мало кто способен жить. И если какие-то виды к этому приспособились, то, вероятно, их можно встретить на аналогичных глубинах в других желобах Мирового океана», — отмечает Андрей Гебрук.

Об этом же сказано и в опубликованной научной статье: «Учитывая геологическое сходство с другими хребтами, подобные сообщества, основанные на хемосинтезе, могут быть более распространены, чем предполагалось ранее».

Кроме того, учёные обращают внимание, что эти результаты ставят под сомнение современные модели жизни в экстремальных условиях и круговорота углерода в глубинах океана.

Открытие такой обширной и глубоководной экосистемы даёт ключ к пониманию того, как жизнь может существовать на других небесных телах, скрываясь под толщей льда. Например, в океанах спутников Юпитера и Сатурна. Жизнь, как в очередной раз убедились биологи, способна адаптироваться и процветать в самых экстремальных условиях.

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке: кадры из космоса и с Земли

Космонавт Кирилл Песков показал извержение вулкана Ключевская Сопка с МКС. © Telegram-канал Кирилла Пескова

Шлейф пепла растянулся на многие километры. © Telegram-канал Кирилла Пескова

Столб густого пепла среди облаков. © Telegram-канал Кирилла Пескова

Вид с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН «Киришева». © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН / Кадр видео

Извержение вулкана заснял Кирилл Какоткин. © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН / Кирилл Какоткин

Ключевской— самый высокий действующий вулкан в Евразии. © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН / Кирилл Какоткин

Вулкан Ключевской находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района с населением около 4500 человек. © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН / Кирилл Какоткин

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке: кадры из космоса и с Земли

Космонавт Кирилл Песков показал извержение вулкана Ключевская Сопка с МКС. © Telegram-канал Кирилла Пескова

Шлейф пепла растянулся на многие километры. © Telegram-канал Кирилла Пескова

Столб густого пепла среди облаков. © Telegram-канал Кирилла Пескова

Вид с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН «Киришева». © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН / Кадр видео

Извержение вулкана заснял Кирилл Какоткин. © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН / Кирилл Какоткин

Ключевской— самый высокий действующий вулкан в Евразии. © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН / Кирилл Какоткин

Вулкан Ключевской находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района с населением около 4500 человек. © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН / Кирилл Какоткин