Есть сразу несколько маркеров того, что культурных пространств в городе отчаянно не хватает. Но порой город, его инвесторы и меценаты слишком увлекаются темой, и тогда «культурное предложение» начинает превышать существующий и потенциально возможный спрос

Как определить, достаточно ли в городе культурных пространств*, о которых мы начали разговор в прошлый раз, и стоит ли инвесторам, бизнес-ангелам, меценатам, властям и самому городскому сообществу задуматься о пополнении списка «культурных точек» или, напротив, о его сокращении? Иногда определить очень просто, для этого даже не надо быть ни аналитиком, ни культурологом, ни еще каким-нибудь крутым спецом. Потому что, по словам соучредителя агентства стратегического развития «Центр» Сергея Георгиевского, первый «нехват-маркер» — просто отсутствие пространства, где люди могли бы ставить спектакли, проводить выставки, модные показы и так далее.

Тогда налицо классический дефицит — потребность в творческой деятельности есть, а физической возможности ей заниматься нет. «В Анадыре мы столкнулись с ситуацией, когда запросы жителей, желающих участвовать в культурной деятельности, намного превосходили возможности всех вместе общественных пространств города», — приводит пример эксперт. Кстати, если культурные места находятся далеко от основных дорог и пешеходных улиц и до них трудно добраться, это тоже яркий «нехват-маркер», добавляет основатель бюро «База 14» Мария Скрябина.

Сергей Георгиевский соучредитель агентства стратегического развития «Центр «Если мы рассматриваем креативные индустрии через призму экономических отношений, то можем заметить, как в обществе возникают различные проекты, связанные с культурой, увеличивается количество выигранных грантов. Если они не реализуются в городе, значит, в нем нет подходящего пространства. В таких случаях жители часто сами выдвигают предложения городским властям по созданию общественно-культурных центров и их конкретному наполнению. Так было, например, в Анадыре, для которого мы подготовили концепцию креативного инновационного общественного пространства в неиспользуемом производственном здании, или в Петропавловске-Камчатском, где мы выступили оператором конкурса на разработку архитектурной концепции общественно-культурного центра».

Второй маркер, который называет эксперт, — отсутствие учреждений высшего образования в области культуры и мест приложения творческого труда. Например, человек окончил музыкальную школу, хочет стать пианистом, а для этого в городе нет условий, и человек оттуда уезжает. «Условно назовем этот маркер миграционным», — предлагает Сергей Георгиевский.

Третий признак — трафик посетителей культурно-досуговых мероприятий. «Если жители в них нуждаются, а предложения в городе нет, то люди едут туда, где оно есть. Данные, которые сейчас широко собираются, позволяют понять, кто потребители этого продукта, откуда они, насколько платежеспособны, какие у них запросы. Такая аналитика показывает возможности, упущенные городом, недополученную прибыль», — рассказывает собеседник Бизнес ФМ. «Направления внутренней миграции или, проще говоря, ответ на вопрос, где местные жители хотят провести выходные, — важный маркер. Если город выглядит опустевшим с пятницы по воскресенье, то очевидно, что с культурными пространствами в нем дела обстоят не очень хорошо. И вопрос будет не в числе пространств, а в том, кому они интересны, кто их потребитель», — соглашается замгенерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Александра Усачева.

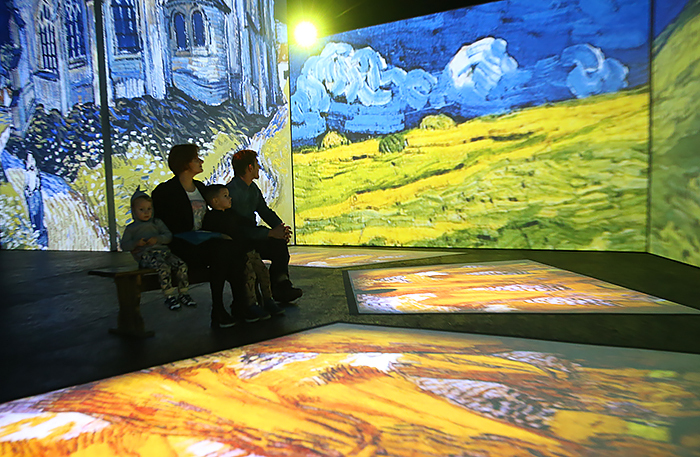

Посетители на мультимедийной выставке в центре дизайна Artplay.Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сергей Георгиевский думает, что каждый город, по идее, должен стремиться создавать условия для процветания культурной жизни, тем более что право на участие в ней гарантировано конституцией. Но пространство культуры — это не только учреждения. Есть еще, например, креативные кластеры, которые появляются в силу развития экономики впечатлений — одного из заметных трендов XXI века. Это уже из области коммерческих отношений, а не общественных. И здесь может возникать заметный дисбаланс.

Первый креативный кластер в ДФО «Квартал Труда». Фото: пресс-служба архитектурного бюро «База 14»

«В определенный момент пространствами культуры активно становились объекты редевелопмента. Очень многие бывшие промзоны, заводы и фабрики трансформировались под креативные индустрии, площадки для творчества. Многие города смотрели на московские «Винзавод» и Artplay и хотели создать что-то подобное у себя. И, например, на рубеже 2020-2021 годов стало очевидно, что количество таких пространств в Туле превысило весь существующий и потенциально возможный спрос в целом регионе, даже с учетом туристического потока. Потому что нельзя все эти пространства перепрофилировать в одном направлении, сделав из них культурные кластеры. Или, например, территория бывшего завода «Кристалл» в Москве — огромная, потрясающая, с домом культуры в классическом стиле и зданиями из красного кирпича. Несколько раз ее пытались перезагрузить всю сразу, но город и инвесторы так и не смогли освоить это пространство полностью. Возможно, правильнее было бы делать это точечно, начиная с конкретных объектов», — считает Сергей Георгиевский.

Александра Усачева добавляет: если вспомнить, что культура как уникальное наследие многонационального народа России является конституционным правом, то вопрос, бывает ли слишком много культурных пространств, отпадет, но… «С точки зрения городского управления и исходя из ограниченности любого бюджета, каждый регион ищет свою золотую середину в сохранении и преумножении культурных объектов, разрабатывает нормы обеспеченности объектами культуры. В ситуации недостаточного финансирования культурных пространств действительно может стать «много», и мы увидим территории запустения, объекты, находящиеся в аварийном состоянии», — поясняет свою позицию эксперт.

Александра Усачева заместитель генерального директора ЦСР «Наличие культурных объектов и пространств мы прочно связываем в первую очередь с туризмом, поэтому один из основных признаков, что в городе мало культурных пространств, — это его низкая туристическая популярность. Причем ни масштаб, ни уровень, ни направленность, по нашему мнению, не являются значимыми — решающими являются уникальность и возможность удовлетворить запрос туриста, а любой турист хочет впечатлений. Поэтому важнее понимать, порождает ли культурное пространство яркие впечатления или навевает тоску. Именно поэтому сейчас событийный туризм (новый формат культурно-массовых мероприятий — от праздника огурца в Суздале до сезонных фестивалей в Москве и давно полюбившегося всем фестиваля «Дикая мята», последние 10 лет неизменно проходившего в Тульской области) прямо влияет на туристический поток, формирует его. Помимо уникальности, есть запрос на искренность и новизну: мы все помним не всегда интересные экскурсии и выставки, но за последнее десятилетие ситуация сильно поменялась. Помогают и новые форматы донесения информации, и необычные пространства для привычных форм искусства: концерты на крышах или в стенах соборов, в здании бывших фабрик или даже депо, иммерсивные спектакли в старинных усадьбах. Значимым становится то культурное пространство, где турист, да и в целом любой гость, получает впечатление не только от самого действа или соприкосновения с культурным объектом, где над формированием его эмоций трудятся сервис, новизна и умение удивлять».

Один из ярких примеров, по словам эксперта, — «Остров фортов»: музейно-исторический парк в Кронштадте, туристический кластер, который перезапустил локацию, повысил интерес к военно-патриотическим объектам как объектам показа, стал местом проведения фестивалей. «Важно понимать, что новое культурное пространство — это не обязательно новый физический объект. В информационном мире новое создается через мир слов и смыслов. Например, полпредство президента РФ в СЗФО при поддержке проектного офиса ЦСР по продвижению «Серебряного ожерелья России» объявляют столицу этой туристической агломерации, что сразу дает ощутимый приток туристов в нее», — рассказывает Александра Усачева.

«Чаще всего маркером является общая бедность. Все знают: когда кушать нечего, не думаешь о красоте ногтей… А когда город становится богатым, когда в него приходят финансы, бизнес, развитие, улицы вдруг становятся чистыми и зелеными. Взять хотя бы Кронштадт, где я выросла. В «нулевые» он был заброшенным: культурная жизнь обнулилась, дороги были разбитые, темнота на улицах. А потом вдруг стали открывать фонтаны с подсветкой, везде появились цветочки, улицы засияли. Открыли парк «Патриот», потом Музей военно-морского флота. Все взаимосвязано и очень просто — четко по пирамиде Маслоу», — делится своими соображениями совладелица и ведущий архитектор проектно-строительной компании Full House Design Мария Иванова-Сорокина.

Новое здание театра им. Камала (г. Казань). Фото: пресс-служба бюро Wowhaus

«Я заметил, что стали появляться не просто отдельные культурные пространства, а города, которые по-хорошему «заражены» культурой, живут ей. Самый актуальный пример — Суздаль. Для меня маркер, что культурные пространства есть, и их достаточно много, — когда люди из других городов специально приезжают на выставку, концерт или даже просто чтобы посетить музей, современную арт-галерею или мероприятие. Если культурная повестка в городе отсутствует, то часто можно заметить, что город как будто немного «высыхает», ему не хватает воздуха — активные и амбициозные из него начинают уезжать. Потому что культура — это не только непосредственно про искусство, но и про поиск себя, осознание себя в этом мире», — утверждает сооснователь «Бюро А4» Сергей Марков.

И все же бизнес, государство, городское сообщество — кто чаще является инициатором появления нового культурного пространства? Не возникает ли тут недопонимания, способного перерасти в открытый конфликт? Как появление нового культурного пространства влияет на развитие окружающей территории? Об этом — в заключительной части материала.